“坐不住的紧迫感、慢不得的危机感、等不起的责任感。”一位安徽皖江城市带上的县委书记,发出了这样的“疾呼”!

引发这位县领导着急的不仅是长三角县域坐标系上的落差,更有苏浙头部县域主动自我加压、集体上进的强劲势头。

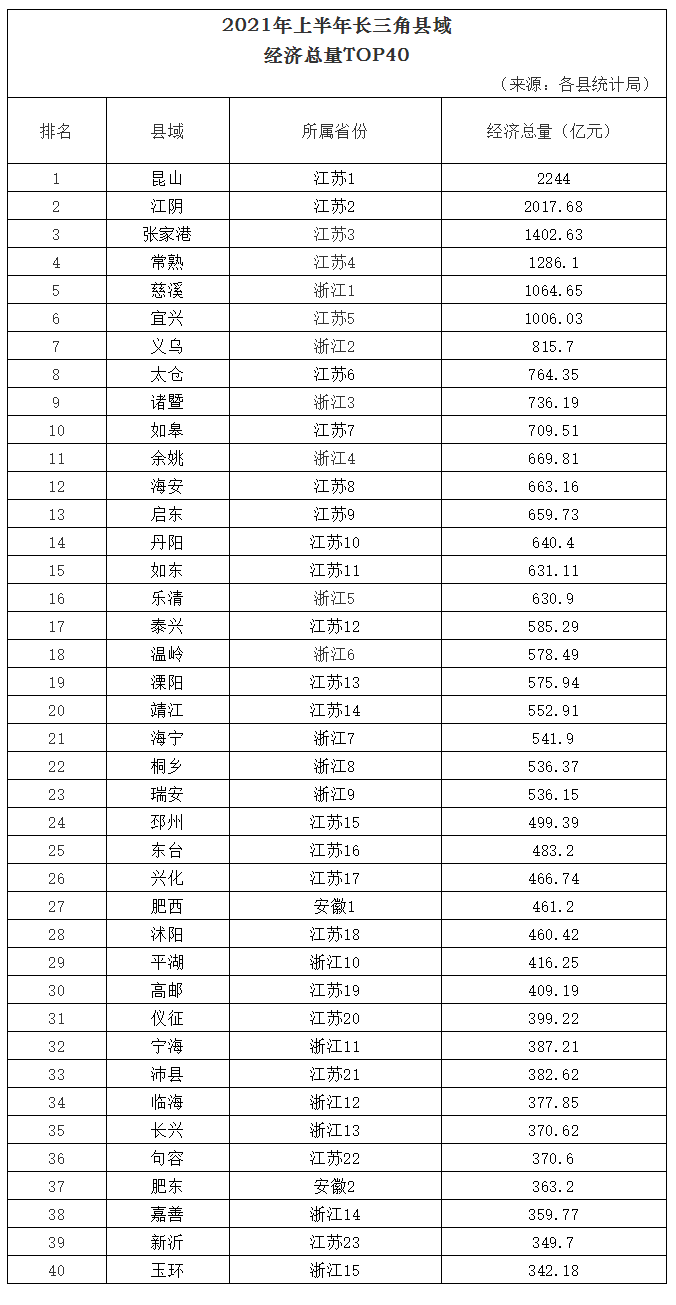

这位县领导为何“急”了?决策杂志(微信ID:juecezazhi)梳理2021年上半年长三角县域经济总量(GDP)TOP40名单发现,县域经济延续稳定复苏的发展态势,但稳定的背后也透露出让安徽县域深思的现实。

江苏有23个县域上榜,浙江占据15个席位,安徽仅有2县位列其中;江浙两省包揽前26名;江苏有2个县域突破2000亿元,5个县域突破1000亿元,14个县域突破500亿元,浙江有1个县域突破1000亿元,9个县域突破500亿元,安徽最高的肥西县是461.2亿元,尚未达到500亿元。

在长三角地区苏浙皖152个县域中,安徽所有县域真要加把劲了!

江苏包揽前4,昆山力压太原、贵阳等省会城市

2021年上半年,有“最强县级市”之称的昆山,以2244亿元高居长三角县域经济总量第1位,也再次高居全国县域经济榜首。

2244亿元是个什么概念?上半年,太原经济总量为2181.81亿元,贵阳为2042.15亿元,兰州为1628.39亿元,昆山力压这些省会城市。昆山在中国县域经济版图中,不愧是“神话”般的存在。

江阴以2017.68亿元紧随其后,也是上半年全国唯二经济总量突破2000亿元的县域。

在昆山、江阴两个县域之后,经济总量出现明显断层,没有出现1500亿元以上的县域。

张家港位列长三角县域经济总量第3,常熟位列第4,前四强均被江苏包揽。

慈溪作为浙江经济最强县级市,位列长三角县域经济总量第5,宜兴位居第6。这六个县域上半年就成为了“千亿县”。

第7-10位分别为义乌、太仓、诸暨和如皋。

从上半年长三角县域经济40强的梯度来看,可以划分为四个档次。

第一梯队,经济总量超2000亿元的昆山和江阴。

第二梯队,经济总量超1000亿元的张家港、常熟、慈溪、宜兴。

第三梯队,经济总量超500亿元的义乌、太仓、诸暨、如皋、余姚、海安等17个县域。

第四梯队,经济总量低于500亿元的邳州、东台、兴化、肥西等17个县域。

若将2021年上半年长三角县域经济总量40强的数据相加,总量达到了26748.36亿元,这一数据放在全国省域经济中,可以排在第7位,仅次于广东、江苏、山东、浙江、河南和四川。足见长三角地区的县域经济实力之强。

“苏大强”是真的强

县域经济,透露着经济发展最真实的底色,其背后直接影响到市域经济、省域经济是否强大。

从40强的所属省份来看,江苏以23个占据绝对优势,浙江有15个县域上榜,安徽只有2县跻身榜单。

实际上,任何一份县域榜单上,“苏大强”基本上都是最大的赢家。从县域经济总量指标来看,2020年全国新增5个经济总量超过千亿元大关的县域,有3个是江苏的,分别为沭阳县、靖江市和邳州市。

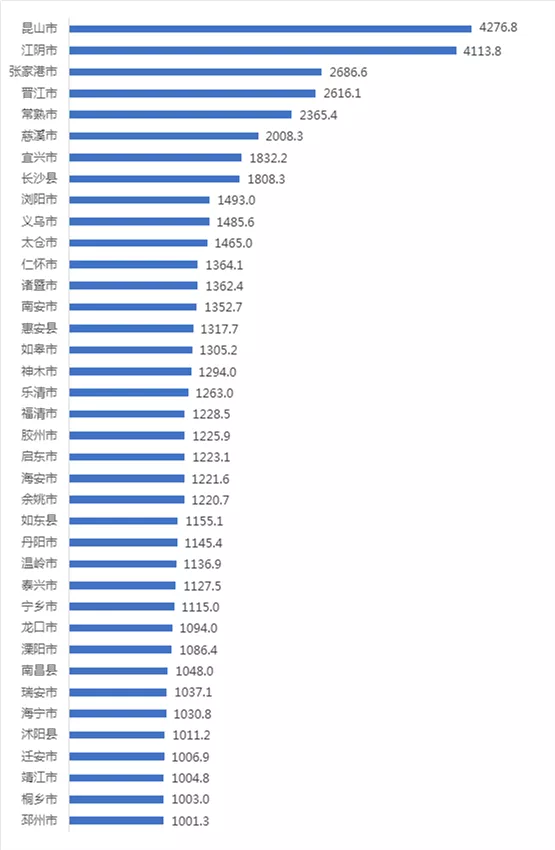

在2020年的全国38个“千亿县”中,江苏“千亿县”达到16个,占据全国四成,也是数量最多的省份,更是常年霸占全国县域经济前三甲——昆山、江阴、张家港。

当然,浙江也十分强势,占“千亿县”9个席位,实力同样非同一般。

2020年中国38个“千亿县”(单位:亿元)

从40强所属市域来看,除连云港外,江苏12市有县域上榜,其中,苏州常熟、张家港、昆山、太仓4个县级市全部上榜,并且都位居长三角县域经济总量TOP10。

浙江除丽水、舟山、衢州外,8市有县域上榜。

安徽除省会合肥下辖县域外,暂无其他市的县域实现突破。

从40强所属的都市圈来看,苏锡常都市圈、杭州都市圈、南京都市圈成为孕育强县的重要区域。这也揭示了当下县域发展的主方向,深度融入都市圈,嵌入都市圈产业链,分享都市圈带来的发展红利。

相比较而言,目前合肥都市圈实力仍显较弱,正处于发展的上升期,带动县域发展的能力仍需加强。

“优等生”的危机意识

不怕别人优秀,就怕优秀的人比你更努力。

江浙的县域发展着实让人艳羡,凭借其强大的经济实力,持续吸引人们的关注。然而,江浙的县域并没有停下向前奋进的脚步,而是始终保持着“慢进则退”的危机意识,兄弟城市之间“你追我赶”更是成为常态。

一些“明星”县域更是大谈危机感。

中国县域经济领头羊昆山时常深感危机感,2020年11月,当地官媒“昆山发布”曾在报道中犀利发问:“扪心自问,在融入长三角一体化中,我们有没有融入大发展的自觉?在区位、载体、政策优势叠加的最佳时期,有没有怕一手好牌被打烂的担心?”

2021年以来,昆山市委书记吴新明多次在公开场合表示,昆山要破除“县级市思维”,放在更大坐标系中谋划、推进自身发展。

常年霸占中国县域前5的常熟,自2020年以来市主要领导疾呼“常熟要在新一轮区域竞争中,夺回失去的位置。”

再比如,浙江第一县慈溪一直牢固树立“没有走在前列也是一种风险”的意识,争拼赶超、追赶跨越。

这些县域经济“优等生”主动自我加压,争先进位,所做的目的是为在县域经济上争雄长三角、争雄全国。

著名经济学家张五常曾分析认为,中国经济奇迹的奥秘在于地区间的经济竞争。“学霸”们的危机意识,也是中国经济发展的强大动力之一。

安徽所有县域正在努力使劲

长三角的“学霸”们都尚且如此“着急”,全面融入长三角,安徽的县域怎么办?

这些年,在深度融入长三角的持续进程中,安徽县域都在奋力抢抓长三角一体化发展红利,眼睛向东看,目标跟东比,身子往东靠,步伐朝东迈,发展取得了长足进步。

自2016年起至2020年,安徽不仅实现了百强县“零”的突破,已有多个县市入选全国百强县。2021年,安徽肥西县在全国百强县中位列第57位,进步速度不可谓不快。

但同时也应该看到,身处长三角,安徽县域经济与江浙差距仍然很大。以赛迪2021年全国县域经济百强榜来看,江苏上榜25个,浙江上榜18个,安徽只有3个。

一位安徽皖南的县委书记深有感触地对决策杂志(微信ID:juecezazhi)说,向东看,永远感觉到差距。

不仅在长三角地区差距大,放在中部来看,安徽县域经济发展也有差距。同样是百强县数量,安徽低于河南、湖北的7个,湖南的4个。

实际上,安徽一直在努力追赶,派出干部交流,向江浙县域学习好经验、好做法、好作风,推动县域经济高质量发展。

问题的关键是学什么?回来做什么?

县域经济发展,产业是第一生产力。梳理江浙的强县发现,产业是其发展壮大的唯一法门。

比如,安吉是全球最大的椅子生产基地;永康是世界五金之都;温岭是中国小型泵业名城、中国小型空压机之都……

在浙江,这样的“全国第一”乃至“全球第一”的产业集群比比皆是,块状经济、塔式经济体齐头并进,行业龙头、隐形冠军、“专精特新”小巨人企业层出不穷。

但看得见的是表象,看不见的是背后的真相。真相到底是什么?

2021年第6期《求是》杂志发表安徽省委书记李锦斌的署名文章《坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位》。文中指出,

与苏浙等发达地区相比,安徽县域经济体量较小、民营经济实力还不强,国家专门为安徽出台了承接产业转移的相关政策,但一些地方还没有打破惯性思维和传统路径依赖,舍不得那些产业层次较低的“坛坛罐罐”,不敢“腾笼换鸟”,不会“破立并举”。

表面上看,这些问题是发展阶段、思想观念、工作方法的问题,实则是贯彻新发展理念的能力和水平问题,是有没有真正把坚持创新核心地位落实到具体发展实践的问题。

只有更加坚定自觉地把新发展理念作为指挥棒、红绿灯,坚持系统观念,坚持创新引领,让新发展理念落地生根、变成普遍实践,才能实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

这为安徽所有县域发展都指出了重点和着力点。

百舸争流,奋楫者先。有落差并不可怕,有差距意味着有发展的空间,想象的空间甚至跳跃的空间。

特别是自2021年以来,“深度融入长三角一体化”“长三角一体化干部交流”“双招双引”“对标对表沪苏浙”“市场逻辑、资本力量、平台思维、改革办法”等一连串热词,彰显出安徽后发型县域喷薄而出的潜力和优势。

而将这些潜力和优势转换成为县域经济发展的胜势,需要县域朝着正确的方向,努力加油使劲。

中国期刊方阵双效期刊

中国期刊方阵双效期刊 华东地区优秀期刊

华东地区优秀期刊